2019.11.29原案作成、2024.12.8掲載

本稿はホームページ「北海道観光大全」開設20周年を迎えた2019年11月末に書きかけ,未掲載のままとなっていた原稿を,2024年12月に加筆修正して掲載したものである。

ホームページ開設20周年にあたって

2019年11月29日でホームページ開設20周年を迎えた。これまで温かく見守り支えてくださった皆様方に,まずは深く感謝申し上げる。掲載内容の更新や新しい話題の追加もままならない中,このような記事に時間を割くのはお叱りを受けそうだが,区切りとして少し思うところを書いてみたい。

10周年以後の北海観光節のこと

10年前を振り返ると,当時既に所期の目的は達したと考えて,2009年5月にサイトの名称を「北海道観光大全」から「北海観光節」に変更し,アクセス数を意識しない路線に転換したところであった。この辺りはホームページ開設10周年にあたってを参照されたい。

この10年(2009年11月~2019年11月)の主なホームページの変遷は次のとおりである。

掲示板の廃止とブログの開設

2010年12月,機械的かつ無差別に行われる書き込みを避けられず掲示板を廃止した。代わってブログとしてはかなり後発であったが,2011年4月ブログ「原野日誌」を開設した。東日本大震災から3週間,何かを考えざるを得ない時期であった。

「原野日誌」の名の由来は,Web上の原野を歩いているような心もちである。

「ニニウへ急げ」を 「ニニウのこれから」に改題

ホームページ開設の動機はニニウで高速道路の杭を見つけたことであった。自分が原風景だと思っていたニニウを,いまのうちに多くの人に知ってほしいと思って「ニニウへ急げ」というページ作り,そこへの入り口として「北海道観光大全」というホームページを立ち上げた。

その後,高速道路の建設工事は概ね順調に進み,12年後の2011年10月29日,北海道横断自動車道のニニウを通る区間が開通した。開通の様子をニニウで見届け,翌日「ニニウへ急げ」を 「ニニウのこれから」に改題した。

2013年10月には学校やサイクリングターミナルの施設群が解体され,一つの時代を終えたニニウは,住人も増えて新たな時代を迎えている。

2016年の転機

ホームページの更新は,盆踊り,ニニウ,旅行記関係を中心にそれなりに行っていたが,更新履歴を確認すると,2016年からしばらく新しい記事の作成が途絶えている。これは当時,紙媒体ではあるが,的外れな個人の主観に基づいた極めて醜い旅行記に遭遇し,自分自身の書くという行為にも疑問を抱いてしまったのである。結局,大型旅行記や鬼峠フォーラムの報告など,サイトの中でも特に力を入れていたコンテンツの新規作成が2016年2月で途絶えてしまった。そうした思い悩みの中で,書かずとも更新できるYouTubeチャンネル「北海道の民踊」を2016年9月に開設した。

モバイル対応とコンテンツの整理

ホームページへのアクセス数はこの10年,落ち込むばかりであった。トップページへのアクセス数でみれば,2019年はピーク時の10分の1以下,開設初年度よりも少ない状況である。さらに,Googleの検索結果で,従来は問題のなかったページが「モバイルフレンドリーではありません」と表示されるようになった。アクセス解析を見ても,スマートフォンなどモバイル端末からのアクセスが過半を占めるようになった。

2018年頃よりCSSのサポートが不完全なブラウザへの対応を切り捨ててもほぼ問題が生じない情勢となり,それにより比較的容易に様々な大きさの画面に対応するレスポンシブデザインが可能となった。当サイトでも,2019年2月以降,主要ページは順次レスポンシブデザインに切り替えている。

基本的に,自分がよいと思うことを,多くの人に知ってもらいたいという思いで作成しているホームページであるが,情報が陳腐化し,かえって弊害が大きくなることは避けたい。20周年を前にした2019年10月28日,北海道観光地リスト新着情報,掲示板過去ログ,富良野・美瑛特集を削除した。

「北海道の盆踊り」について

このところホームページでも特に力を入れているのが「北海道の盆踊り」である。ヨサコイの反動から盆踊りに関心を持ち,初めて意識的に盆踊りを見たのは2002年,地元上富良野町大雄寺で復活した盆踊りだった。2003年には秋田の一日市盆踊り,毛馬内盆踊りを訪ねた。2004年の帰省の際だったろうか,白糠町二股集落の神社に見えた盆踊りが,盆踊りの世界にのめり込む大きなきっかけとなった。「ホームページ開設10周年にあたって」を見ると,2005年8月のさんさ踊りでの体験を機に,翌年から北海道の盆踊り巡りを始めたと書いている。

世の中でもこの10年の間に盆踊り界隈が活気づき,『盆おどる本』(盆踊ろう会編,青幻舎,2014.7),『今日も盆踊り』(小野和哉・かとうちあき著,タバブックス,2015.7),『ニッポンのマツリズム―盆踊り・祭りと出会う旅』(大石始著,アルテスパブリッシング,2016.7)など,盆踊り関連書籍が相次いで刊行された。

北海道の盆踊りの全体像がある程度つかめつつある中,近年は再び道外の盆踊りを訪ねるようにしている。2016年は錦糸町,2017年は西馬音内,2018年は黒石よされ,2019年には郡上,白鳥,新野などを訪ねた。道外の著名な盆踊りにはわかりやすい魅力があるが,北海道の盆踊りにはまったく異なる魅力がある。これからも対照として道外の盆踊りを訪ねつつ,北海道の盆踊りを探求していきたい。

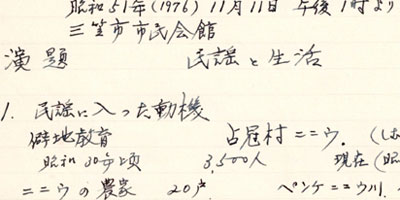

ニニウと北海盆唄

2014年8月16日,夕張市で開催された鹿之谷ゼミナール「炭鉱の盆踊り唄考」で,吉田源鵬(昭穂)先生の講演を聞いた。先生は北海盆唄の発祥が三笠市幾春別の盆踊りにあると発表したことで知られ,「北海道の盆踊り」のページでも大いに参考にしている。先生が民謡の世界に入ったきっかけが,昭和30年ニニウで聞いた越中おわら節だったことをそこで初めて知った。たまたま同じ頃,朝日新聞に掲載された記事を引用する。

1955年7月,北海道学芸大学(現北海道教育大学)の助手だった吉田昭穂さん(86)は,地元でも「陸の孤島」とされていた占冠村新入(現ニニウ)の開拓村に出かけた。農作業の専門家として「へき地調査」チームに入ったのだ。農繁期の最中。調査は歓迎されなかった。 夜9時を回っていた。農家の主人は野良仕事の疲れを癒す焼酎をあおり,ふと歌い出した。

歌われよ,わしゃ囃す

吉田さんは驚いた。(以下略) (朝日新聞,2014.12.1夕刊)

吉田源鵬先生の原点もまたニニウにあったのだ。2015年8月の北海道新聞の盆踊り特集記事で,吉田先生とともにコメントが掲載されたのは嬉しいことであった。

結局何も変わらなかった

ホームページを続けている根源的な動機は,ふるさとがこれからも美しくあり続けてほしいことである。2010年12月,映画「テッラ・マードレ」を観てスローフードの理念に共感し,スローフード・フレンズ北海道に入会した。折しも2011年3月に東日本大震災が起こり,スローフードでもさまざまな講演会やシンポジウムが行われ,議論が交わされた。全国各地でも映画の上映会や,暮らしの見直しを訴えようとするフリーマーケットなどのイベントが盛んに行われた。

東日本大震災とそれに伴う原子力発電所の事故は,これ以上大きなことが起きてはいけない大事件だったが,それから8年たって改めて振り返ってみると,結局何も変わらなかったのではないか。食の問題も,エネルギーの問題も,できることから取り組もうとする人はたくさんいるが,何の解決にも向かっていない。微に入るばかりで,大局的に何が問題なのか,定量的に問題と対策を明らかにしない専門家も悪いが,そこを問おうとしない市民もだめだ。これが人間の限界だと思った。

こうした失望を経て,いまは将来を見て苦悩するより,現在を充実して生きることが大事だと考えている。ただ,いきなり自給自足の暮らしを始めなくても,仕事を持ちつつ,ちょっとした庭で自然を感じながら街なかで暮らすことも良いのではないか。庭を作るにしても食べることばかりではなく,日本が貧しかった時代も農村の庭は花がきれいだったと言われるように,花を作るゆとりを持ち続けたい。ブログで庭の様子を書いているのはそのような思いがある。

亡くなった人たち

この10年で亡くなった人も多い。2011年8月には母方の祖父が,2015年3月には母が死んだ。祖父はいつも世の中を憂い,それを語らずにはいられない人だった。親戚を見渡してもそういう人はほかにいないので,私がこういろいろ書かないと気が済まないのはその影響だろう。第1回の鬼峠フォーラムにはその祖父が参加している。母はホームページに対しては「くどいね」の一言であった。

夕張に住み1990年代からゲリラ的に炭鉱遺産に光を当てようとしていた風間健介さんが,2017年6月,凄惨な孤独死を遂げられたのはショックだった。風間さんもホームページという媒体に希望を見出した人ではなかったか。その点で通じるところがあり,会ったりメールをやりとりすることがあった。しかし,2006年に大作『夕張』を出版した後の氏の変遷には,やはり結局何も変わらなかったという失望があったのではないか。

占冠の山本敬介さんが2019年11月亡くなった。ホームページを通じて2006年2月に出会い,山本敬介さんが主宰する形で鬼峠フォーラムの開催に至った。それにとどまらず,スローフードの考え方,イベントの企画・運営,地域活動など様々なことを教えてくださり,私にとっては先生だった。影響は計り知れないが,山本敬介さんが作ってくださった様々な仕組みを,つないでいかなければならないと思う。

地方へと向かった20年とこれから

2012年の1月,卒業20年を記念して中学校の同窓会が開かれた。中学時代はバブル景気のさなか,地方が軽視され,故郷がガタガタになっていった時代である。いま冷静に振り返ってみても,いろいろな不合理がしわ寄せのように地方に押し寄せ,学校崩壊をもたらしたのは当然のことだったと思われる。中学の同窓生は,そうした思いを共有した戦友のような仲間たちだ。

大学に入ってからも,地方が顧みられない時代が続き,その反動が1999年11月のホームページ開設につながってもいる。その後の20年を振り返ると,世の中の志向が一貫して都会から地方へと向かっていった時代だったと思う。しかし結果として,都市と地方の問題は何も解消されず,地方は人手不足で何もかもが回らなくなっているのが現状である。

最近読んだ『人口減少社会のデザイン』(広井良典著,東洋経済新報社,2019.10)によると,現時点で都市集中型と地方分散型のシナリオがあり得るが,8~10年後までに都市集中型シナリオと地方分散型シナリオの分岐が生じ,以降両シナリオが交わることはない,とあった。今後は,この20年ほど続いた地方志向の揺り戻しとして都市への回帰が起こると予想するが,地方にまったく余裕がない中での都市回帰は,都市と地方の間にこれまでにない深刻な分断をもたらすと懸念する。ホームページを通じた情報発信を通じて,そこを少しでもつないでいきたいと思う。

2000年前後に勃興した個人サイトは,すっかり時代に取り残された感があるが,もともとあえてサイトを作るまでもなかったユーザーがブログやSNSに移行しただけであって,情報を体系化して世に問おうとすれば,いまだ書籍かホームページしか手段はないのではないか。その点で私はまだ,ホームページに可能性を感じている。